Le ministère du Développement international et de la Francophonie mène présentement une opération de consultation à travers le pays sur ce que pourrait être dans l’avenir la coopération canadienne dans les pays du Sud (aide du Canada au développement passant par les États, par les OCI, par diverses institutions – tels les collèges et universités ou les municipalités – et les entreprises. La CRDC par son travail de recherche portant sur les communautés tant au Sud qu’au Nord collabore avec de nombreuses OCI attelées à produire par les temps qui courent des mémoires. Nous voulons ici, dans la foulée des décisions de l’assemblée de l’AQOCI de juin dernier qui a porté en grande partie sur ce sujet, dégager certaines pistes de renouvellement de la politique d’aide internationale au développement et plus particulièrement dans son volet lié à la croissance économique des communautés du Sud [1].

Le ministère du Développement international et de la Francophonie mène présentement une opération de consultation à travers le pays sur ce que pourrait être dans l’avenir la coopération canadienne dans les pays du Sud (aide du Canada au développement passant par les États, par les OCI, par diverses institutions – tels les collèges et universités ou les municipalités – et les entreprises. La CRDC par son travail de recherche portant sur les communautés tant au Sud qu’au Nord collabore avec de nombreuses OCI attelées à produire par les temps qui courent des mémoires. Nous voulons ici, dans la foulée des décisions de l’assemblée de l’AQOCI de juin dernier qui a porté en grande partie sur ce sujet, dégager certaines pistes de renouvellement de la politique d’aide internationale au développement et plus particulièrement dans son volet lié à la croissance économique des communautés du Sud [1].

| Non seulement les impacts du dérèglement climatique toucheront plus fortement les populations les plus vulnérables dans les pays pauvres, mais les efforts réalisés ces dernières décennies pour lutter contre la pauvreté, la malnutrition et améliorer la santé dans ces pays pourraient être sapés si rien n’est fait pour lutter contre le réchauffement de la planète.

Teresa Ribera, professeure de droit à l’Université autonome de Madrid, secrétaire d’État aux changements climatiques du gouvernement espagnol de 2008 à 2011, aujourd’hui directrice de l’IDDRI, l’Institut du développement durable et des relations internationales de Paris (source : Alternatives internationales, novembre 2015, p. 92) |

Nous commencerons d’abord par trois expériences issues de la coopération française dans lesquelles on retrouve de l’inédit et de l’innovation illustrant nos propos sur le changement de paradigme qui émerge aujourd’hui en matière de développement international à partir du constat qu’il n’est plus possible de dissocier développement et climat. Deux innovations majeures seront mises en relief : la transition écologique de l’économie (notamment en agriculture) et la mise à profit de la finance sociale et solidaire dans notre coopération internationale.

Mali : 23 000 petits producteurs engagés dans l’agro-écologie

Le délégué général de Terre solidaire, une des plus pertinentes organisations françaises de solidarité internationale à notre avis, de retour du Mali où cette expérience est en train de se réaliser, la région des Kayes nous raconte en peu de mots ce qui s’y passe. 23 000 maraîchers et horticulteurs depuis 5 ans se convertissent à l’agro-écologie. « Ces dernières années, de nouvelles maladies sont apparues. On se doutait que cela venait de notre alimentation, en particulier des légumes », rappelle-t-il. « On avait essayé des semences hybrides d’oignons censées résister mieux à la sécheresse, mais cela n’a pas marché. Avec l’agro-écologie, les maraîchers retrouvent des savoir-faire connus à travers la transmission familiale mais qu’ils avaient abandonnés. C’est le cas de l’élaboration de compost, de l’utilisation des bouses de vaches, des crottes de chèvres ou de mouton pour la fumure, des préparations d’herbicides naturels. Ou de l’utilisation de semences traditionnelles. » Par l’intermédiaire de la SIDI, outil financier de Terre solidaire, la coopération française finance entre autres 450 maraîchers de cinq cercles de la région pour leur permettre d’associer l’élevage de petits ruminants et de volailles au système de production afin de constituer une fumure organique de qualité et en quantité. Pour ce faire, vingt-et-un champs écoles ont été mis en place. Pour en savoir plus http://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique/mali/au-mali-plusieurs-5202

Une finance communautaire au Burkina-Faso : 1100 mutuelles rassemblant 20 000 familles

1100 mutuelles de solidarité (MUSO) dans 23 provinces du Burkina-Faso rassemblant 20 000 familles (plus de 100 000 personnes) ont été mises sur pied dans un travail de coopération Nord-Sud, lequel s’est distribué sur une décennie. Au coeur du projet une association qui les a regroupé, l’ASIENA, association animée surtout par des femmes et soutenue par un fonds de capital patient français dédié au développement des communautés du Sud, la SIDI, créée il y a 30 ans et dont le dernier prêt à l’ASIENA a été de $450 000 euros sur trois ans. Si tout le monde s’entend généralement pour dire oui au microcrédit, aujourd’hui il faut dire oui pourvu qu’on n’en sorte ! Parce qu’au Sud il faut sortir du microprojet, fédérer les initiatives locales et donc changer d’échelle d’intervention en passant du local au régional et/ou au sectoriel et de là aller vers le national. Et au Nord sortir du microprojet parce que notre coopération avec le Sud doit pouvoir répondre aux projets socioéconomiques des communautés en ne se satisfaisant plus de la faire uniquement par voie de subventions en provenance d’un financement public. Cette coopération doit aussi pouvoir s’inscrire dans des programmes de prêts à la bonne hauteur et dans la durée pour en arriver à être structurant favorisant alors un véritable « empowerment » des communautés. L’AQOCI avec UPA DI, DSI CSN, FTQ international, le Fonds Solidarité Sud et quelques autres y travaillent déjà (nous y reviendrons). Pour en savoir plus sur l’expérience burkinabé.

La SIDI, une société française de capital patient qui investit au Sud

Dans la foulée des deux expériences décrites précédemment (Burkina-Faso et Mali), il faut savoir ce qu’est la SIDI. À UPA DI, au Fonds Solidarité Sud, à DSI CSN, à l’AQOCI, nous nous sommes inspirés de l’expérience forte de cette organisation. En gros, la SIDI est un outil financier de solidarité internationale, un « investisseur solidaire » offrant des services financiers adaptés aux petits entrepreneurs et agriculteurs de pays du Sud (prêts et garanties de prêt). Créée en 1983 pour répondre aux besoins de financement des exclus des circuits bancaires, elle travaillait fin 2014 avec 102 partenaires dans 34 pays du Sud, disposait d’un capital de $18,5 millions d’euros et avait investi $17,2 millions d’euros auprès de ses partenaires. Pour en savoir plus sur la SIDI. La CRDC, dans le cadre d’un RDV international en 2014 (au 2e sommet international des coopératives à Québec) a développé des relations avec cette OCI par l’intermédiaire de sa société d’investissement solidaire, la SIDI. On peut également mentionner que la SIDI est à l’origine, notamment avec des organisations québécoises (DSI CSN), d’une association internationale de finance solidaire (INAISE) regroupant plus de 50 organisations du Sud comme du Nord. Pour en savoir plus sur INAISE.

Opérer un grand bond en avant dans notre solidarité avec le Sud

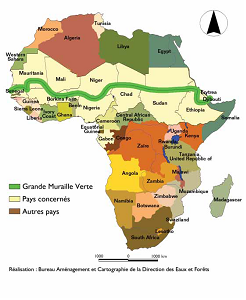

Dans un contexte où les Etats sociaux, partout au Sud, sont à reconstruire, les trois expériences précédentes, et il y en a bien d’autres [2] , témoignent d’un travail véritablement structurant en matière de coopération internationale. Il consiste à organiser en priorité des secteurs qui ont des impacts sur les politiques de développement au lieu de se laisser prendre au jeu d’un travail uniquement technique, local et humanitaire qui ne remet en cause ni les paradigmes d’appui public au développement de l’ancien gouvernement, ni ne s’attaque véritablement aux grands enjeux de la période actuelle soit le climat, la sécurité alimentaire, les inégalités sociales et les droits humains. Pour illustrer l’ampleur de ces enjeux, on a qu’à penser ici à la démarche en cours de 12 pays d’Afrique de l’Ouest et de leur ambitieux projet d’une Grande Muraille Verte de 15 km de large et de 7 000 km de long (le Monde, 16 avril 2016 et billet Sambou).

Le tournant de la coopération internationale d’aujourd’hui : le marqueur écologique

Nous assistons présentement à la première crise socio-écologique du capitalisme financier et boursier, la première crise de cet ordre où la pollution atmosphérique, la perte de biodiversité et le réchauffement climatique ont une influence directe sur le plongeon économique de la dernière décennie (Gadrey, 2010). L’illustration par excellence de cette situation est l’organisation mondiale de la production d’énergie basée sur le pétrole et les combustibles fossiles par un système de subventions et d’allégements fiscaux qui, à bien des égards, ont empêché les pouvoirs publics au Nord comme au Sud de réorienter leurs priorités vers les énergies renouvelables. Bref, l’urgence écologique, suite à la COP21 de fin 2015 est devenue une question plus décisive, celle qui peut en structurer bien d’autres. Et la bonne nouvelle, c’est que les solutions à la crise écologique sont des solutions à la crise économique (Lipietz, 2012). Cela crée de la richesse, des entreprises et de l’emploi dans une économie qui est celle de l’avenir (et non plus une économie du passé comme celle des énergies fossiles) et qu’on retrouve notamment dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments, les transports en commun débarrassés des énergies fossiles, la construction d’infrastructures routières entre villages, etc.

COP21 : la grande assemblée de clôture fin 2015

À notre avis, l’urgence écologique croisée avec les inégalités sociales montantes est aujourd’hui la question centrale d’une future politique d’aide internationale du Canada [3] : pour les OCI bien sûr comme pour les pouvoirs publics centraux, régionaux et locaux sous l’angle de la croissance économique. Si nous voulons qu’elle soit « propre et au service d’une meilleure redistribution de la richesse » comme le dit le document, elle induit une stratégie qui croise la création d’emplois et l’action sur les changements climatiques. En d’autres termes, nous pensons qu’il ne faut plus séparer l’intervention pour le développement et la lutte contre le réchauffement climatique ou, plus largement, l’« économique », l’« écologique » et le « social ».

Au plan international, les OCI d’ici, dans la mouvance des ONGD environnementalistes, vont dans la décennie à venir donner une place de plus en plus importante, dans leurs partenariats avec le Sud, à l’avancée de ce que nous appelons la transition sociale-écologique de l’économie, celle des organisations, des entreprises comme celle des communautés et des États [4]. La notion de « développement durable » peut servir de référence mais elle risque de devenir un mot-valise si cela ne se traduit en interventions structurantes liées à la dite transition.

Au plan international, les OCI d’ici, dans la mouvance des ONGD environnementalistes, vont dans la décennie à venir donner une place de plus en plus importante, dans leurs partenariats avec le Sud, à l’avancée de ce que nous appelons la transition sociale-écologique de l’économie, celle des organisations, des entreprises comme celle des communautés et des États [4]. La notion de « développement durable » peut servir de référence mais elle risque de devenir un mot-valise si cela ne se traduit en interventions structurantes liées à la dite transition.

Dans cette perspective cette notion de transition se démarque de la dernière décennie de régime conservateur qui, en matière de développement international, a largement détérioré la place du Canada dans le monde. Le Canada a là une belle occasion d’opérer un virage majeur en la matière en développant une approche affirmative au plan écologique d’une part et d’autre part en revenant à une politique plus solidaire avec les communautés les plus vulnérables du Sud.

| Le principal objectif de l’aide internationale est d’effectuer une transition sociale-écologique de l’économie, c’est-à-dire de générer une croissance économique propre au service d’une meilleure redistribution des richesses afin d’améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Cela implique un changement de cap stratégique de la part du gouvernement canadien, au niveau du choix des acteurs avec qui « coopérer » c’est à dire de cibler de façon privilégiée comme partenaires des organisations de la société civile et des PME plutôt que les grandes entreprises industrielles. Ce qui implique pour le gouvernement canadien, une stratégie globale de « re-fondation » du partenariat entre le gouvernement et la société civile canadienne de même qu’avec les « sociétés civiles » partenaires des pays avec qui le Canada veut « coopérer ». Mémoire du Fonds Solidarité Sud soumis au ministère du Développement international et de la Francophonie (30 juin 2016). |

En premier lieu, l’aide doit être recentrée sur les acteurs au Québec comme au Canada qui rejoignent les communautés les plus vulnérables et sur les organisations démocratiques qu’elles se sont données. Il est urgent de redresser les tendances lourdes mises en place par le gouvernement précédent. Parmi ces tendances, celle qui a consisté à mettre la grande entreprise privée sur le même pied que les organisations citoyennes de coopération internationale doit être considérée comme une fausse bonne idée : d’abord parce que cela introduit une confusion entre l’intérêt particulier de ces grandes entreprises et l’intérêt général porté par les projets des OCI et que cette approche malheureuse fait de la solidarité Nord-Sud entre organisations citoyennes un point aveugle. La nouvelle politique doit reconnaître l’apport unique de la société civile canadienne et celle des pays du Sud et leur donner l’appui dont elles ont besoin pour qu’elles développent et réalisent des projets structurants à long terme.

La transition écologique de l’économie : c’est bon pour la croissance mais la croissance pour tous !

Les Rencontres du Mont-Blanc, un important forum de dirigeants de l’économie coopérative et sociale a avancé dans les dernières années une plate-forme en 5 volets et 20 propositions qu’on peut résumer de la façon suivante. La plate-forme a d’abord délimité les cinq grands chantiers de cette transition : a) démocratiser l’économie en favorisant sa reterritorialisation et en régulant la finance ; b) soutenir la « biodiversité » de l’économie (une cohabitation active de l’économie publique, privée et collective) ; c) offrir de nouveaux choix socio-écologiques par une éco-fiscalité conséquente ; d) mieux nourrir la planète (l’enjeu alimentaire) ; e) réorienter la mondialisation en cours pour l’humaniser.

Plus concrètement cela veut dire : 1) reprendre le contrôle de biens considérés comme communs tels l’eau, la terre, les ressources naturelles et tout l’écosystème ; 2) faire en sorte que les pouvoirs publics garantissent le caractère pluriel de l’économie, en encourageant, entre autres, le développement d’un vaste secteur d’entreprises collectives (coopératives) et en s’engageant dans le soutien au développement durable et solidaire des communautés ; 3) mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour affronter la crise énergétique et le réchauffement climatique ; 4) aller vers une agriculture écologiquement intensive et une gestion durable des forêts ; 5) soutenir le renforcement du mouvement citoyen international émergent et intensifier la coopération Nord-Sud (Favreau et Hébert, 2012 : 65-69).

Le document des RMB fait état de milliers d’initiatives qui ont innové dans de multiples secteurs : dans l’habitat (efficacité énergétique) ; dans le transport (collectif, rural) ; dans l’agriculture (agriculture biologique et de territoire) ; dans la forêt (biomasse, reboisement…) ; dans la consommation (recyclage, commerce équitable…). Le tout mis en perspective par un grand virage vers les énergies renouvelables (l’éolien, le solaire, la biomasse, le géothermique, l’hydro-électrcité). Dans nombre des cas de figure ici présent, il y a un double dividende climat-santé : diminution des GES, moins de pollution dans les transports, une agriculture plus résiliente et en bout de ligne une alimentation plus diversifiée, de la récupération et du recyclage…Au Sud, le futur est solaire et en dernière instance la santé des populations adossée à une économie plus sobre et nettement moins polluante.

Croiser la création d’emplois et l’action sur les changements climatiques : un double dividende

Le document de consultation du gouvernement canadien considère que la création d’emplois dans les pays du Sud est le fait du secteur privé 9 fois sur 10. Nous considérons que ce lieu commun doit être expurgé de notre vocabulaire car l’économie coopérative et sociale à elle seule compte déjà pour 10% des emplois dans le monde, 10% du PIB mondial, 10% de la finance (BIT, 2011). Si on y ajoute l’apport du secteur public plus important encore bien qu’appauvri par les programmes d’ajustement structurel, il va de soi que les chiffres attribués au secteur privé sont nettement surestimés.

Par ailleurs nous sommes plutôt convaincus, encore plus peut-être dans les communautés du Sud, de l’immense potentiel des secteurs coopératif, associatif et communautaire pour créer de l’emploi dans la production de biens et le développement de services collectifs. Mais pour ce faire, il faut soutenir les organisations du Sud dans leur capacité à fédérer leurs projets locaux susceptibles de se doter d’une même organisation et de services collectifs leur permettant de réduire leurs coûts, de se professionnaliser et d’accroître leur productivité.

Par ailleurs nous sommes plutôt convaincus, encore plus peut-être dans les communautés du Sud, de l’immense potentiel des secteurs coopératif, associatif et communautaire pour créer de l’emploi dans la production de biens et le développement de services collectifs. Mais pour ce faire, il faut soutenir les organisations du Sud dans leur capacité à fédérer leurs projets locaux susceptibles de se doter d’une même organisation et de services collectifs leur permettant de réduire leurs coûts, de se professionnaliser et d’accroître leur productivité.

Agir directement sur les changements climatiques : Les changements climatiques affectent en premier lieu les communautés les plus vulnérables et les acculent à une misère toujours plus grande liée aux effets du réchauffement climatique (inondations, sècheresses, perte de biodiversité). Des solutions durables ne peuvent cependant émerger sans la participation des populations locales, la consolidation des entreprises locales et de leurs organisations collectives. Pour ce faire, il faut tout à la fois stimuler les États fragiles dans le développement de politiques publiques conséquentes et offrir aux organisations paysannes, coopératives, associatives et communautaires un accès au crédit à la production et à l’organisation de services communs. Du coup, notre coopération travaille à réinventer l’espoir dans le développement de leurs communautés, dont certaines de plus en plus nombreuses ne voient plus comme horizon que la migration (les réfugiés climatiques des pays du Sahel en témoignent largement).

| Les rendements de l’agriculture industriellement intensive stagnent depuis les années 1990 : 1) l’usage des sols est disputé par l’urbanisation et par l’essor des agrocarburants ; 2) le rendement des cultures ont commencé à stagner au Nord comme au Sud par carence de nutriments liée à l’agriculture chimique et des premiers effets du changement climatique ; 3) la fertilité des terres est en baisse pour cause de recours massif aux engrais chimiques qui menacent santé humaine et écosystèmes. Bref il faut mettre fin à la monoculture (source : L’économie verte en 30 questions, p.43-44). |

| La sécurité alimentaire à l’avenir repose sur une intensification de la production si on veut pouvoir subvenir aux besoins des populations de par la planète. « Nourrir le monde » est plus qu’un mot d’ordre des producteurs agricoles, c’est un des trois ou quatre enjeux majeurs au plan mondial. Tous, de la FAO en passant par les États et, bien sûr, par les organisations paysannes et les coopératives agricoles, s’entendent pour dire qu’il faut une intensification de la production. Mais sur quel modèle fondé cette intensification ?

Résumons la pensée de Michel Griffon, spécialiste international en matière d’agriculture (auteur d’un ouvrage qui a fait parler de lui en 2006, Nourrir la planète, et un autre en 2011, Pour un monde viable). Nous avons eu un entretien avec lui aux Rencontres du Mont-Blanc en 2011 : « Il y a, nous dit-il, de 20 à 25 millions d’exploitations dans le monde, qui font de l’agriculture industriellement intensive, ce qui représentent 30 à 40% de la production mondiale. Mais cette exploitation vit présentement une hausse des coûts de l’énergie, génère beaucoup de gaz à effet de serre, est dommageable pour la biodiversité et entre dans une phase de rareté » pour ce qui concerne les engrais (dont une bonne partie dépendent du pétrole) et pour ce qui es de l’accès à l’eau (étant donné le réchauffement climatique). La demande pour plus de viande ne fait qu’accentuer les besoins en terres (production de maïs et de soya) pour alimenter le bétail. C’est notamment le problème de la Chine. Si, de plus, on va vers les agrocarburants, on voit tout de suite se profiler le cercle vicieux. « Mais il y a aussi deux milliards 400 millions de petits exploitants peu mécanisés, ne disposant pas d’un régime sanitaire adéquat, peu productive et dont l’enjeu est d’accroître leurs rendements » avec, en autant que faire se peut, des techniques dont les coûts seraient faibles et une production respectant l’environnement afin de rendre les terres plus fertiles. Griffon ne s’en cachait pas, l’équation est très difficile à résoudre. Mais il y a une option prometteuse fondée sur l’écologie scientifique : l’« agriculture écologiquement intensive » est une agriculture qui met à contribution les écosystèmes autrement. Par exemple, dit-il, « des insectes nuisibles à la production agricole peuvent être contrés par d’autres insectes qui en font leur proie. Ou encore le charbon de bois en poudre, lorsqu’il est réparti dans le sol, permet la rétention de l’eau et des nutriments. Bref une révolution biologique est en cours, laquelle permettrait d’abandonner le labour intensif et d’augmenter le capital fertilité dans les sols ». Condition de base : miser sur un investissement en main d’œuvre, investir en recherche et tabler sur une aide au développement initial. C’est la voie écologique par la recherche scientifique et par l’émergence de nouvelles techniques agricoles (dont l’agro-foresterie) adossée à l’autre voie qui est économique et concerne surtout les pays du Sud : restaurer la capacité de production alimentaire locale destinée aux villes plutôt qu’à l’exportation. Autre condition : restaurer la notion de politique agricole, qui équivaut, dans nombre de communautés du Sud, à faire véritablement la lutte à la pauvreté. |

Dans les pays du Sud, l’agriculture familiale, l’accès à l’eau et à l’énergie de même que la finance sociale sont des créneaux déterminants pour créer de l’emploi dans des communautés rurales où ces dernières vont constituer encore pour longtemps la base de leur croissance économique. À cet effet, le développement de services de caractère économique en soutien à des organisations paysannes, coopératives et/ou communautaires permet de stimuler les économies de proximité. Il faut notamment restaurer les bases productives des terres agricoles tels l’accès à l’eau, la qualité des sols, la diversité des écosystèmes. Outre l’agriculture et la gestion durable des forêts, les créneaux ayant un potentiel de changements structurels vers une économie propre ont trait aux différentes sources d’énergies renouvelables (fermes éoliennes, ateliers de production de panneaux solaires, transformation de résidus agricoles et forestiers en biomasse, mise sur pied de petits barrages hydro-électriques).

Des fonds de capital patient : nouvel outil financier de notre coopération avec le Sud

Une importante condition de la mise en oeuvre de cette transition sociale-écologique est qu’elle soit accompagnée d’une nouvelle politique de financement permettant aux OCI comme aux autres de s’inscrire dans des logiques de prêts, pas uniquement de subventions, avec leurs partenaires du Sud. Les exemples malien et burkinabé de même que l’expérience française de la SIDI précédemment mentionnés sont probants à cet égard. Autrement dit, un peu à l’image de l’histoire des fonds de travailleurs au Québec, il faut encourager le développement de fonds de capital patient dédiés aux projets socioéconomiques des communautés du Sud inscrits dans des dynamiques d’organisations autonomes et démocratiques.

Ces différents créneaux qui favorisent l’autonomie économique des populations du Sud passent tous sans exception par la mise en place d’outils économiques créés par la finance sociale, celle de banques communautaires, de coopératives d’épargne et de crédit ou de fonds de capital patient dédiés (systèmes de prêts rotatifs) sous gestion par les organisations collectives que les communautés se donnent.

| À l’automne 2014, 125 personnes sont réunies autour du thème de la transition écologique de l’économie dans le cadre de la 2e édition du Sommet international des coopératives organisé par Desjardins et l’Alliance coopérative internationale (ACI). Cette rencontre internationale avance, parmi d’autres, une proposition qui deviendra centrale par la suite c’est-à-dire un scénario de création d’un nouvel outil financier de coopération Nord-Sud. La Caisse d’économie solidaire Desjardins, Fondaction, MCE Conseils, UPA DI, DSI CSN, FTQ international, le Fonds Solidarité Sud, l’AQOCI et plusieurs autres dont la SIDI, le fonds français de capital patient qui fournit des prêts à des organisations du Sud depuis plus de 30 ans y participaient. Dans la foulée l’AQOCI en 2015, lors de son Assemblée générale annuelle, en fait une priorité après qu’un groupe de travail nommé par son CA eût étudié la chose. Après à un an et demi de travail, les OCI du Québec en collaboration avec les fonds de travailleurs se rapprochent du but. À son assemblée générale de 2016, l’AQOCI a confirmé cette priorité qui est désormais entrée dans sa phase opérationnelle. |

Le partenariat avec le secteur privé : bien distinguer les PME des firmes multinationales

Il faut distinguer la firme multinationale de la petite et moyenne entreprise privée (PME). La première est un mode d’exploitation du travail et des ressources réalisé par de grandes sociétés détenues par des actionnaires institutionnels disposant de moyens considérables (British Petroleum, dans le secteur pétrolier, Monsanto, General Mills ou Nestlé dans l’agroalimentaire ou Walmart dans le commerce de détail sont précisément de ce type). La petite et moyenne entreprise privée, de type artisanal, commercial, ou agricole, appartient, comme la plupart des entreprises à propriété collective (coopératives), à des systèmes marchands localisés qui se sont constituées la plupart du temps en marge du mode d’exploitation capitaliste, en occupant des créneaux délaissés ou jugés sans intérêt par ce mode d’exploitation. C’est ainsi que les agriculteurs (propriétaires de leur terre), les petits commerçants locaux et une bonne partie des travailleurs dits autonomes engagés dans le développement d’une petite entreprise font partie de cet univers de l’entreprise privée. Peut-on mettre çà dans le même registre que les multinationales ? Pas le moins du monde ! La force de ces multinationales menace cependant nombre de coopératives et de PME, soit en les forçant à se banaliser dans le cadre d’un capitalisme conquérant, soit en étant contraints à occuper des niches et à s’enfermer dans un rôle de seconde zone. Or la biodiversité économique permet le développement de sociétés plus équilibrées comme l’a bien démontré le dirigeant du mouvement coopératif italien Felice Scalvini

Rencontre préparatoire avec les invités internationaux au grand RDV du CQCM en 2010

Nous croyons que les petites et moyennes entreprises (PME), collectives ou privées, peuvent apporter leur contribution et leur expertise en matière d’aide au développement en collaboration avec les organisations de la société civile. Miser sur les grands investisseurs, sous-entendus privés, selon l’idée reçue qu’il n’y a qu’un type d’investisseurs, tous du privé 9 fois sur 10 n’est pas la direction principale à prendre. Nous pensons plutôt qu’il faut, en priorité, dans la foulée des recherches des agroéconomistes de l’équipe de Michel Griffon, financer à partir de fonds dédiés soutenir des infrastructures et des projets innovants portés par des PME privées et/ou collectives, de préférence collectives [6] parce que pour ces dernières la démocratie interne de l’entreprise (une personne, un membre), la lucrativité limitée, la réponse aux besoins locaux prévalent pour relancer les économies de proximité, le tissu économique productif des communautés locales. En premier lieu, leur agriculture et ce qui vient avec soit l’accès à l’eau, l’accès à l’électricité, des infrastructures routières…

Nous ne voyons pas très bien la place que peut occuper dans cette aide internationale au développement les entreprises extractives, les multinationales agroalimentaires et autres, dont les intérêts sont clairement opposés à ceux des populations pauvres et des organisations de la société civile. Les PME sont proches des communautés et sont issues de leurs dynamiques internes. Le développement de ce type d’entreprises permet d’offrir des emplois plus proches des expertises et des besoins locaux et plus durables

Dans cette perspective, la déclaration de la ministre du Commerce international, Mme Christie Freeland [7] , ouvre une voie inespérée en regard de la dernière décennie, celle qui accorde une importance particulière aux PME. À la Conférence de Montréal, concernant les grandes entreprises multinationales, elle faisait également valoir la nécessité de rééquilibrer les forces entre d’une part les grands investisseurs et de l’autre la protection de l’environnement et les droits du monde du travail.

En guise de conclusion

Finalement, il faut un plan d’action qui s’inscrit dans la foulée d’une telle. Ce plan d’action suggère six lignes directrices :

- Rejoindre en priorité les communautés à travers les organisations démocratiques qu’elles se sont données : organisations paysannes, communautaires, organisations de femmes ;

- Agir dans la durée en leur offrant des financements substantiels par subventions mais aussi sous forme de prêts et de garanties de prêts pour des programmes structurants stimulant les organisations de la société civile qui travaillent au développement d’économies de proximité ;

- Soutenir ces organisations en appuyant leur volonté, lorsqu’elle existe, à fédérer leurs initiatives socioéconomiques locales ;

- Soutenir cette « autre » économie en l’aidant à se doter d’outils financiers appropriés pour qu’elle puisse développer la production et les services communs à la population (par la finance solidaire soit des banques communautaires, des coopératives d’épargne et de crédit et/ou des systèmes de prêts rotatifs) ;

- Porter une attention particulière aux secteurs de l’agriculture familiale et de l’accès aux énergies renouvelables, de même qu’à certaines infrastructures routières, celles reliant les villages et les villages aux villes les plus proches ;

- Réglementer les grandes entreprises multinationales opérant dans le Sud afin de protéger l’environnement et le respect des droits du monde du travail et celui des communautés au contrôle de leur propre développement.

Il s’agit donc d’un véritable changement de paradigme qui implique pour le gouvernement canadien de se détourner de deux modèles d’affaires utilisés par le gouvernement précédent dans les pays du Sud : 1) accorder du financement aux grandes entreprises pour qu’elles puissent opérer plus « librement » dans les pays du Sud créant ainsi des emplois plus souvent qu’autrement précaires et peu durables, menant des activités lucratives pour leurs seuls actionnaires et favorisant un développement extraverti des communautés ; 2) forcer plus ou moins des OCI à mettre en oeuvre des « projets » conçus par des officines gouvernementales selon un modèle de distribution de subventions créant des emplois faiblement reliés au développement d’activités économiques viables et pérennes.

Il s’agit donc d’un véritable changement de paradigme qui implique pour le gouvernement canadien de se détourner de deux modèles d’affaires utilisés par le gouvernement précédent dans les pays du Sud : 1) accorder du financement aux grandes entreprises pour qu’elles puissent opérer plus « librement » dans les pays du Sud créant ainsi des emplois plus souvent qu’autrement précaires et peu durables, menant des activités lucratives pour leurs seuls actionnaires et favorisant un développement extraverti des communautés ; 2) forcer plus ou moins des OCI à mettre en oeuvre des « projets » conçus par des officines gouvernementales selon un modèle de distribution de subventions créant des emplois faiblement reliés au développement d’activités économiques viables et pérennes.

| D’un côté, il y a des acteurs qui incitent à bouger dans la direction d’une transition sociale-écologique de l’économie : des gouvernements locaux ; des agences publiques de développement, certains États (les pays scandinaves par exemple) ; certains groupes d’investisseurs (fondations, fonds de pension…) ; des ONG environnementalistes ; des organisations coopératives et syndicales tant au plan national qu’au plan international ; des réseaux internationaux d’économie sociale et solidaire ; des associations liées au mouvement des femmes…Tous ces ressorts ne sont cependant pas encore assez puissants face aux lobbies des multinationales de l’agrobusiness et des énergies fossiles. D’où l’importance pour un gouvernement canadien, soucieux de développer une politique internationale progressiste, de faire la différence comme État dans l’avenir prévisible. |

Immense contrat certes et qui ne se fera pas sans d’importants blocages à ce changement mais ne voit-on pas, par les temps qui courent, des États donner l’exemple comme la France et son Agence pour le développement (AFD) qui s’est fixée comme objectif « que 50% de ses financements annuels (de l’ordre de $5 milliards d’euros) soit dans des projets de développement contribuant à la lutte contre le changement climatique : énergies renouvelables, efficacité énergétique, transports urbains… » . Bref une part substantielle de l’aide au développement doit aller dans cette direction.

Pour en savoir plus

- Le point de vue de sociologues

- Favreau L. et M. Hébert (2012), La transition écologique de l’économie. PUQ, Québec. http://puq.ca/catalogue/livres/transition-ecologique-economie-2414.html

- Favreau, L. et E. Molina (2011), Économie et société. Pistes de sortie de crise, Presses de l’Université du Québec, Québec. http://puq.ca/catalogue/livres/economie-societe-2114.html

- Ndiaye, S. (2016), Le combat écologique des communautés en Afrique de l’Ouest. Article tiré d’une conférence à l’UQO, à l’Université de Sherbrooke et à l’UQAM

- Le point de vue d’économistes

- Laurent, E. et P.Pochet (2015). Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux ? Éditions Les Petits Matins, Paris.

- Gadrey, J. (2010). Adieu à la croissance. Bien vivre dans un monde solidaire. Éd. Les petits Matins/Alternatives économiques, Paris.

- Lipietz, A. (2012), Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste, Éd. La Découverte, Paris.

- Un article du Monde

- La Grande muraille verte. Article du journal Le Monde du mois d’avril dernier : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/19/la-grande-muraille-verte-trace-doucement-son-chemin-au-senegal_4904682_3212.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1461056227

- Un autre numéro de revue, la revue Alternatives internationales

- Sous la direction d’Antoine de Ravigan, numéro 17 hors-série, paru en novembre 2015. Numéro spécial COP21. Intitulé : Climat, les solutions pour sauver la planète. Paris, 98 pages. http://www.alternatives-internationales.fr/changement-de-climat_fr_art_1398_74087.html

[1] À l’origine de ce billet un mémoire du Fonds Solidarité Sud (FSS) co-rédigé par Francine Néméh et moi-même pour les fins du conseil d’administration du FSS. Après adoption fin juin par le CA il a été acheminé au ministère du Développement international et de la Francophonie. Les discussions entourant ce mémoire m’ont incité à pousser plus loin l’argumentaire en approfondissant certaines de ses lignes de force.

[2] À l’appui de cette affirmation, voir le Cahier d’initiatives, 4ème édition, produit par le comité scientifique des Rencontres du Mont-Blanc, organisation aujourd’hui devenue un forum international de dirigeants de l’économie sociale et solidaire (créé en 2004). Ce Cahier d’initiatives recense 1000 initiatives réparties dans près de 50 pays, dans des secteurs d’activités aussi variés que l’agriculture, l’énergie, l’habitat, le commerce, la finance, les services de base, l’économie numérique et les médias, ou encore des projets multisectoriels.

[3] D’entrée de jeu, soulignons dans le document de consultation sur l’aide canadienne au développement plusieurs idées nouvelles par rapport à la décennie précédente du gouvernement Harper, comme l’importance accordée à la protection des droits humains, au pouvoir d’agir des femmes et des filles, les références à l’Accord de Paris sur les changements climatiques, l’importance de développer des énergies propres et une agriculture durable, la vision à l’effet que le modèle actuel de croissance économique n’est pas viable et contribue à l’accélération des changements climatiques entraînant ainsi d’énormes risques pour la planète et ses habitants. Ces idées, ces constats et ces propositions nous les faisons nôtres. Ici nous les poussons plus loin en termes de défis concrets et de pistes d’action à privilégier.

[4] Parmi d’autres chercheurs dans le domaine, sociologues et économistes : Ndiaye, 2016 ; Laurent et Pochet (2015) ; Favreau et Hébert (2012) ; Favreau et Molina (2011) ; Lipietz, A. (2012) ; Gadrey (2010).

[5] Pour en savoir plus : Fonds de capital patient pour les économies du Sud. Entretien de la journaliste Marie-Ève Cloutier avec deux des artisans du projet, un sociologue et un économiste (octobre 2014), Un document en appui de l’AQOCI produit par MCE Conseils, Le FISIQ, conceptualisation et plan d’affaires. Rapport final, mai 2015, 155 pages. Auteur, Claude Dorion, économiste. Disponible sur demande à la CRDC.

[6] Dans la foulée voir l’évolution de l’Alliance coopérative internationale en relation avec le développement durable dans Favreau, L. (2013), L’Alliance coopérative internationale : sa vision 2020 : http://www.oikosblogue.com/?p=14797

[7] Propos de la ministre Freeland tirés de l’article paru dans Le Devoir du 16 juin 2016

Louis Favreau

Articles de cet auteur

- Solidarité internationale en temps de pandémie : pompiers de service ou architectes du développement ?

- Développement économique local dans les pays du Sud : l’avenir des services énergétiques

- Solidarité internationale et développement des communautés à l’heure de l’urgence climatique

- Agriculture au Québec et dans le monde : la transition sociale-écologique est déjà là !

- Le modèle progressiste à venir sera-t-il social-démocrate ou social-écologique ?